この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。

続けます [雑感]

あけましておめでとうございます。

しばらく放置してしまいました。

特に大病とかしたわけではなく、単に横着していただけです。

この7〜8年、プライベートでパソコンをほとんど使わなくなりましたね。

スマホ仕様のSNSが群雄割拠する時代になり、Twitter 、Facebook 、Instagram など、短い文章や画像でのコミュニケーションが主流になったのも大きいです。

更新が止まってから5年の歳月が過ぎ、その間仕事で忙しかった毎日もお役御免となり、気がつけば時間を持て余す身になりました。

で、久しぶりにブログを覗いてみたら、ロシア語のスパムは来ているわ、横から変な広告が出てくるわで、なんじゃこりゃ状態で、取り敢えず一度更新した方が良さそうだな、ということで、久々に同窓会に出席する気分で出てきました。

したがって、誰に向けてかわからないけど(笑)

安心してください。生きてますよー

通算して19年目に突入したこのブログ

タイトルの"Boccheruna "=惚けるな!! は、始めた頃は洒落が入ってましたが、今や深刻な心配事になってまして、とにかく、人の名前や単語がすぐに出てこないんです(苦笑)

この女優さん誰だっけ?え〜と....思い出せない、そういえば、NHKの朝ドラ出てたような気がする、悔しいから自力で思い出すぞ....う、いや、駄目だ....しゃあない、朝ドラヒロイン一覧で検索...う〜んと、土屋太鳳じゃないし、杉咲...

あっ! 瀧本美織だ!!

と、こんなことが毎日で、思い出せない単語がそれ忘れるか?レベルまで下がってきてまして...やばいです。やはり、脳の機能維持のためには、SNSの短文ではなく、ある程度長い文章を作らないと駄目なのではないかと思っています。

というわけで、このブログ続けます。

今さらKIRINJI [音楽]

KIRINJIのアルバムを無意識にリピートするうち、

「心晴れ晴れ」という作品をヘビロテするようになってしまいました。

バスク解放戦線とか、こんなPV洒落にならないでしょ、というのが第一印象でしたが、

この人たち才能あるなあ~、と感心しました。

しかし、そのときは特にほかの作品まで聞こうとは思いませんでした。

当時、「キリンジ」という兄弟デュオは、

60年代、70年代の洋楽や邦楽にどっぷり浸かった世代には

バイアスがかかりやすかったんですよ。

椎名林檎のファンが、デビュー時の矢井田瞳に覚えたような

長く生きている日本人が「きりんじ」という単語から連想するのは

我々の世代には彼らの記憶が強烈すぎて、

下町的な泥臭いイメージしか沸いてきません。

正直、オジサンたち、オバサンたちには

絡みづらいバンドだといえるかもしれません。

これまで食わず嫌いのようになっていたことを、

大衆迎合しない潔さにも、拍手を送りたいと思います。

彼らの作品のクオリティの高さは間違いないし、

東海道新幹線から浜松城は見えるか [旅行]

ほんの一瞬ですが、見えます。

やっと証拠写真を収めました。

-70580.jpg)

見えましたか?

拡大します。

20(553x414).jpg)

東海道新幹線から見える城の天守は16 確認されています。

うち15 を制覇。

あと一つ。

もしかしたらまだあるかもしれませんが、

次はいつになるか

大崎下島 御手洗 [旅行]

瀬戸内海、大崎下島の東岸にある御手洗地区です。

御手洗は、江戸時代「風待ちの港」と呼ばれる場所でした。

17世紀 瀬戸内海の物流は、

それまで、本州の海岸沿いの航行から

航海技術の進歩により沖を航行できるようになり

地形的に潮の流れが静かな御手洗は、

海がしけた際の、航海者たちの寄港地として

発展した場所です。

現在も当時の古い町並みを残しており、

国の重要伝統的建造物群保存地区 にも指定されています。

地名の「御手洗」の由来は、諸説あるそうです。

神功皇后が三韓征伐の際、この地で手を洗った。

戦後の教育では、神功皇后という人物について学校で教えないので、

多くの日本人が「だれ?」となりますが、

彼女が実在したかどうかは別として、

日本人なら一度は

自分で目で調べて記憶しておきましょう。

また、901年、菅原道真が大宰府に左遷されたとき、

この地に立ち寄り、手を洗った井戸があり、

その故事が現在の「御手洗」の地名の由来になっているとも言われていますが、

上記のように、町として発展したのは江戸時代中期のことです。

上の画像、天満宮にその井戸があるとのことですが、肝心の井戸の画像は撮りそこないました。。。

では、町をぶらつきます。

町といっても、そんなに広いところではないので、

30分もあれば一周できます。

まず、天満宮への参道の入口のところ

町が繁栄していた当時の町年寄を務めていた金子さんの屋敷跡。

続いて、そのはす向かいにある若胡子屋跡

若胡子屋は、広島藩公認の待合茶屋、

御手洗には4件の茶屋があったそうですが、

この若胡子屋はそのうちの最大の待合茶屋で、

一説には100人もの芸妓がいたとのことです。

現在は資料館になており、自由に内部を見学できます。

建物は鉄骨で補強されていますが、

いわゆる観光地の施設っぽさがなく雑然とした感じですが、

それがまたいいですね。

繁栄した当時の姿がそのまま残っており

船乗りが娼妓と遊んでいた時代

昔の遊郭ってこんな感じだったんだろうな、

中庭なんかなかなか情緒があります。

関東では、こういう屋敷がなくなってしまいましたね。

狭い土地に、網の目のように広がった町には

漆喰の壁のある家が多く

これがまた、タイムスリップ感を味合わせてくれます。

この時計店も風情があります。

というか、新光時計店、古くは松浦時計店として

観光案内のパンフレットにも載っている

現存する日本最古の時計屋さんではないかと言われている

有名な時計屋さんです。

お次は乙女座

この施設も江戸時代のものではなく

昭和初期に開設された映画館です。

東京では関東大震災で破壊されてしまったり、

戦後、再開発で取り壊されてしまったり、

希少価値になってしまいましたね。

こんな遠くの島の中に現存しているのが何か不思議です。

一時休刊していましたが、

2002年に劇場として復元され、

現在で、は映画や演劇などで現役の劇場です。

アニメ「たまゆら」の登場人物 桜田麻音の出身地が

御手洗ということになっているそうで、

そのコラボ企画の告知ポスターなども貼られていました。

七卿落遺跡

1863年に京都から公家7人が追放され、そのうち5人が長州に逃れる途中に

この地に立ち寄って宿泊したという故事から

七卿落という名前がついている住宅

元は御手洗町年寄の屋敷。

そのすぐ前

恵比須神社は小さな神社です。

いや、参道が海に向かっているので、

本当は大きいのかもしれません

正面、右が岡村島、中央が中ノ島

大崎島々と岡村島の間にかかる三本の橋がここから眺められます。

こういう古い木造住宅が多く並びます。

なまこ壁

船宿

高燈籠

開運の神様 住吉神社

海辺にある、ちょっと変わった神社です。

千砂子波止は、江戸時代に築造された

石積みの波止場です。

波止場の突端から見た御手洗の町

レトロな洋館

ふるさと学園

満舟寺

荒神社の階段

先ほどの恵比須神社のあたりから、

細い路地が放射状広がっているので

地図をみていないと方角がわからなくなります

こちらがメインストリート

常盤町どおりには、漆喰のある木造家屋が並んでいます。

潮待ち館

なぜか、伊能忠敬測量絵図館があります。

佐原の記念館へ行ったこともあるので何か不思議な感じがします。

狭い地区ですが、見どころがたくさんあって面白いです。

歴史が好きな方には絶対おすすめ

何よりも景色が美しい!!

とびしま海道 橋巡り [旅行]

広島県、「とびしま海道」へ行ってきました。

瀬戸内海の●●海道といえば、「しまなみ海道」がメジャーですが、

その西側にある島々を東西に渡る「とびしま海道」もなかなか。

「裏しまなみ海道」という呼び名もあるそうですが、

広島県呉市から愛媛県の岡村島まで7本の橋が架かっていまして

訪れたときは幸い天気が良かったこともあり、

いやあ絶景の連続でした。

裏なんて失礼ですよ。

呉から橋を渡って点々と

一番東にある岡村島まで

海峡と橋のある美しい景色を堪能しました。

ということで、その画像をアップしておきましょう。

まずは、本州と下蒲刈島を結ぶ安芸灘大橋です。

下の写真は、下蒲刈島へ渡り、振り返った景色。

安芸灘大橋は、1175mの美しいつり橋です。

安芸灘の海がきれい。

豊かな漁場で、大型船舶も航行することから

橋げたの高い大きな吊り橋になったそうです。

本州側、呉線からも美しい橋の姿が眺められますね。

下蒲刈島にわたり、

北東を海沿いに走ると、ドドーーンと2番目の橋が現れます。

巨大なトラス橋、蒲刈大橋です。

蒲刈大橋は、下蒲刈島と上蒲刈島橋を渡す橋。

橋を上蒲刈島へ渡ったところに

「であいの館」という施設がありまして、

上の画像は、そこの駐車場から観た蒲刈大橋です。

美味そうなお海産物や果物が、

土産で売られていましたが、

帰り道に寄ることにし、先を急ぎましょう。

ブルーの安芸に浮かぶ島々

左が豊島、正面が尾久比島。遠くに見えるのが斎島かな?

その豊島へ上蒲刈島から渡る大きな橋

豊島大橋です。

カーブしたトンネルを抜けると、いきなり橋が現れます。

903mの吊り橋

ここの海峡も、大型船舶も航行できるよう、

高さ50mの吊り橋になったとのことでした。

美しい長い橋です。

豊島の北側を、ミカン畑を横目にみながら

ぐるりと海沿いに走ると、

左の車窓に海峡の絶景が現れます。

長さ540mのトラス橋

とびしま海道、4番目の橋 豊浜大橋です。

橋を渡ると、大崎下島

大きな島です。

大崎下島には、江戸時代からの古い町並みが残る

「風待ちの港」御手洗があります。

御手洗の写真は別にご紹介するとして

大崎下島からさらに東。

岡村島へと渡りましょう。

大崎下島と岡村島の間には

平羅島、中の島と小島を二つ挟み

三つの橋がかかっています。

.jpg)

その最初の橋が平羅島との間にかかる平羅(へいら)橋

長さ98.5m

この橋から先は、そこまで走ってきた道と比べ、

クルマの通行量がぐっと減ります。

急に淋しいところへ来たという感覚になります。

平羅島が無人島ということもあるのかな?

橋を渡るとき、「ここから先はおまえのくる場所ではない」

的な空気を感じましたね。

平羅島から中の島へ渡る、中の瀬戸大橋

しかし、絶景

対岸には、御手洗の集落が見えます。

中の瀬戸大橋と双子のような

7番目の橋、岡村大橋。

この橋が、広島県と愛媛県との境界になります。

岡村島からは、まだ橋でつながっていない大崎上島

あるいは、東の大三島へと橋をかけ

最終的に、しまなみ海道とつなげる計画があるようですね。

そうなるとクルマでますます気軽に、

この美しい景色を見にこられるようになる

これからもっと変化するんでしょうね。

古いものと新しいもの

うまくバランスを保ってほしいと思います。

今はまだミカンの木ばかりが目に入り、

ホテルなどの近代的なビルもほとんどありません。

巨大な橋が、海峡の主役として

回りの島々と美しく調和していますが、

観光開発が進むと、どうなるのかな?

この絶景も今のうちかもしれません。

ふと目に留まった

鉱山マニアへのおすすめスポット

上蒲刈島にある採石場

島の南側、幹線道路沿いにあります。

最後の画像は

上蒲刈島、海鮮料理の有名店、かつらの海鮮丼

もちろん、魚が新鮮で美味しかったです。

駐車場は満杯

訪問した時は大繁盛でした。

なお、こちらで食事をすると

安芸灘大橋の通行割引券がもらえます。

知立へ行く [街歩き]

愛知県、知立駅です。

目的は豊田スタジアムでのサッカー観戦。

いつもは名古屋駅を起点に移動するのですが、

今年は趣向を変え、知立で一泊

市内を観光することにしました。

試合観戦の翌朝、東京へ引き返す前に

市内をお散歩。

知立は古くから交通の要衝として栄えた場所。

江戸時代の表記は「池鯉鮒」

馬市で有名な場所でした。

その面影を求めて、まずやってきたのが宿場の東

東海道の松並木です。

その馬市を記念した石碑

あと、近代の農業用水の先駆けとなった明治用水の記念碑もあります。

明治用水は、社会科の教科書に載ってたな。

関係ないけど、火野正平さんの旅番組でもここの松並木を紹介していました。

Uターンして東海道を西へぶらぶらと歩きます。

称念寺は東本願寺 真宗のお寺

本陣跡

参勤交代で移動する大名御一行様がここで休泊していたのでしょう。

建物だけで300坪あったそうですが、現在は住宅密集地区

ここを目指して地図を見ながら目指しましたがすぐに見つかりませんでした。

宿場の管理・事務部門の役割をしていた問屋場のあと

マンションが建ってます。

かつて知立城があった場所

桶狭間の合戦後に織田軍に攻められて落城

その後将軍上洛用の宿泊場所など利用されていたそうですが、

元禄地震で倒壊してしまったそうです。

了運寺

1200年の歴史がある知多神社

お年寄りが朝の体操で大勢集まっていました。

正直、知立駅周辺にはインパクトのある観光施設はないです。

お土産も藤田屋のあん巻きくらいしか思い浮かばない。

ホテルも少ないし、観光客が立ち寄りづらい町ですね。

でも、ところどころに街道の歴史を感じさせる

おもしろそうな地点があります。

なんかもったいない。

天童 鶴舞公園 [街歩き]

13時発のバスで寒河江駅から天童へ移動しました。

もしかして

12時59分寒河江着の左沢線と

13時ちょうど出発のバスは、

待ち合わせて発車するのではないか

バスの運転手に注目していましたが、

ホームに電車が入ったのを横目に

あっさり、バスロータリーから出発してしまいました(笑)

ああ、無情!

天童までバスで約30分、料金は大人200円です。

ちなみに、JRですと、乗り換えがスムーズにいって約40分

500円かかります。

バスは遠くに雪の月山を見ながら、

寒河江川を渡り、果物畑を抜け、ゆぴあ という温浴施設に寄り道し

ほどなく、天童市内へと入りました。

私は天童駅の近くまでは行かず

鶴舞公園の西側、山の下

「寒河江街道」という停車場で降車しました。

ここから、一気に山を登ろうという計画ですが、

本日4回目の山登り

正直、しんどかったです。

4月25日、26日、天童は桜まつり

私のお目当は

鶴舞公園の山頂のイベント広場で開催される

人間将棋

有名なイベントですが、いつ開催されるのかまで認知していません。

今年、東京では京王線に天童桜まつりのつり広告が出まして

私はそれを観て、この日の人間将棋イベントを知りました。

あのポスター、モンテディオ山形との試合に遠征する

FC東京サポーター狙いだったのでしょうかね?

だとしたら、広告効果ありましたぜ。

私が広場へ到着したのが、午後1時40分ごろ

ちょうど北部太鼓のパフォーマンスの最中でした。

広場の観覧席を見ると、強い日差しの中、

すでに、大勢の市民が詰めかけていました。

青赤のレプリカユニフォームを着た人たちもちらほら見かけました。

さて、煙とともに

黄泉の国から甦った?織田信長、登場

将棋の駒の入陣

みなさん地元の高校生で

一人ひとり、飛車 ●●さん、桂馬 ●●さんと

名前を紹介されていました。

え、おまえ銀将、なんでおれは歩なの? とか

人間将棋になる前の、人間模様があるんでしょうかねぇ?

誰が何やるか、どうやって決めるのでしょうか?

じゃんけんかな?

どうでもいいことですが・・・

しばし演武があって、

この日対戦する 上田初美女流二段と、藤田綾女流初段が

武将のコスチュームで入陣

それぞれがお城に上り、将棋の駒たちに指図

大盤解説は木村八段、戸部六段

ゲストに将棋通芸能人のつるの剛士さん

結果は上田女流二段の勝利でしたが、

これ、楽しいです。

本番の対局では、無言で時間が経過していきますが、

人間将棋では、二人が腹の内を口にしながら

掛け合い漫才のように進行していきます。

「おぬし、とらぬのか」

「とらん!」

「逃げてもよいぞ」

「悩んでおる」

大盤解説も

「この展開では桂馬の彼はしばらく動けませんね」

「今、ドキリとしてるんじゃないですかぁ?」

みたいな。

大爆笑でした。

しだれ桜は、十分お花見できる状態でした。

さて、

最終目的地は NDソフトスタジアム山形。

一気に山を下り、 GO!

⇒ モンテディオ山形 vs FC東京

寒河江 [街歩き]

10時28分 羽前高松発 山形行きに乗りまして

10時34分 定刻通りに寒河江に到着しました。

そのまま列車に乗って天童まで行く場合、

北山形で奥羽本線山形線に乗り換えることになりますが、

左沢線の列車が北山形へ到着するのが10時57分

接続する山形線の時刻が11時33分

駅で36分も待たなければなりません。

ならば、寒河江から天童までバスに乗ってはどうか

目的地の天童鶴舞公園の下を通過するし

運賃だって200円近く安くなる

しかし、バスは一日に6本しかなくて、

すでに10時20分に出発してしまった。

次は13時です。

あと2時間半。。。

当初は、次の左沢線山形行きで羽前高松から移動する予定でした。

しかし、この場合、寒河江13時発のバスにはたぶん乗り換えられない

なぜなら列車は12時59分に寒河江に到着するから

瞬間移動でもしない限り間に合わない。

JRも天童市も、バスと電車で移動する旅行者のことなんか

これっぽっちも考えてないんですよ。

というわけで、一本前の列車に乗り、寒河江での下車を選択

バスの発車までの時間、

寒河江市内を散策することにしました。

予習なし、かつノープランですが、

何か面白いもの、旨いものがあるかもしれません。

駅前の神輿会館は、ガラス張りの新しい建物でした。

男の子と女の子の「なかよし」像は、何か特別な意味でもあるのかな?

十日市場 大日堂 300年以上前からあるお堂ですが、

どこかさびしい感じ

地方都市散策の楽しみの一つに、

古い建物や街並みを観て歩き、

タイムスリップ感を味わういうのがあります。

しかし、残念ながら寒河江はそういう場所が少ないですね。

下の写真は、かつては人通りが多く、にぎやかだったであろうと思われる

駅から東へ伸びる商店街です。

昭和40年代頃の香りが残っています。

その代表が、この映画館だった建物

映画はテレビが普及するまでは庶民最大の娯楽でしたからねぇ

かんえい、寒河江だから寒映

うまく観光施設か何かにして残してほしいですね。

いまや、昭和時代の記憶を残す貴重な建物でしょう。

商店街とクロスする通りには老舗の料理店が並んでいます。

細小路といって、江戸時代には17もの武家屋敷があったそうで、

ここが町の中心だったんですね。

寒河江は飛騨高山などと同じく

江戸幕府の天領で、陣屋がおかれていました。

その割には、高山のように、古い建物や町並みが見られません。

寺社もたくさんありますが、本堂の建物は多くが新築です。

浄土宗本願寺(左)と真宗大谷派乗円寺(右)

理由はこの寒河江という町の位置と関係があるようですね。

寒河江は、最上川、寒河江川、に挟まれた平地で

過去、この二つの大きな川が氾濫し

何度も大きな水害に見舞われています。

記録では、1644年から明治に至るまで約200年間で、洪水が109回

治水のため、70回も堤防工事が行われたとのことです。

昭和51年にも大きな水害が発生、

古い木造家屋が残っていないのは仕方がないです。

熊野秋葉両神社(左)と正覚寺本堂(右)

正覚寺(しょうがくじ)

最上義光が寒河江氏を滅ぼしたあとに

創建された最上氏ゆかりの浄土宗のお寺です。

前の記事の慈恩寺もそうですが、

寒河江周辺には仏像が多く残っていますね。

たびたび発生する洪水による被害

裏を返せば農業に適した肥沃な土地を巡り

くりかえし戦場になった。

いろいろと神仏にすがりたいことが多かったのでしょう。

1000年近い歴史を持つ

寒河江八幡宮へ来ました

また、山登りかよ

寒河江八幡宮は、大江氏、寒河江市、最上氏

時の領主、武家の崇敬をうけ

現在でも堂々たる威容を誇っています。

秋には流鏑馬奉納があるので、

そういう時期に来ればよかったのでしょうが、

桜の名所ということだし、

今の時期、お花見をしていきましょう。

ちょうど、桜の散りどきで

桜吹雪の中、参拝させていただきました。

玉こんにゃく、旨い

山を下りて、もう少し町の中をうろうろ

中心街にある商業ビル、SAGAEフローラをのぞいてみました。

どこの地方都市にも見られる風景。

車社会になってしまい、

かつて町の中心だった場所にある商業施設は、どこも閑古鳥がないています。

土曜のお昼なのに人影が少ない

駐車場がないのかな?

美術館もあるけど、遠くからわざわざ見に来るほどの魅力は感じませんでした。

SAGAEフローラの近く、昼食で入った皿谷食堂さん。

外は人通りが少ないのですが、

開けてびっくり、中はお客さんで満員でした。

待っている間、駐車場には次々クルマが入ってくる。

地元の人気店なんですね。

お蕎麦屋さんですが、中華そばが人気だそうで

私も、冷たい中華そば大盛りを注文。

冷たいスープよりも、やはり普通の温かいスープでよかったかなと

一瞬後悔しましたが

旅の思い出だ

しかし全然大丈夫でした。

美味い!

特に麺は腰があって美味しいので、

大盛りでもすいすいお腹に入ってしまいました。

ごちそうさまです。

さて、あること2時間

山登りも繰り返し、いいかげん、足が疲れてきました。

駅前に、無料で利用できる足湯の施設を発見。

こりゃ、ありがたい、温かい、気持いい。

生き返った感じ、まだ歩けそうです。

バスを待つ間

ロータリーから眺める 葉山

と 月山

さあ、天童へ向かおう

羽前高松 慈恩寺 [旅行]

左沢駅から2駅もどり、羽前高松駅で下車しました。

羽前高松駅からは、かつて出羽三山駅へと参詣客を運ぶ

三山線が出ていましたが、

今はその面影はなく、駅員がいない、自動販売機もない

バスの待合所のような小じんまりした駅舎がポツンと置かれているだけです。

駅で下車したのも私一人。

人影がない。

見かけたのは、列車に乗り遅れて青い顔でスマホを入力する男子高校生ただ一人

次の列車まで1時間以上あるもんな、そりゃ青くもなるでしょ。

さて、羽前高松で下車した理由は、

北へ20分ほど歩いた場所にある古いお寺、慈恩寺を観に行こうと思ったからです。

まずは10分ほどで、寒河江川にかかる橋

慈恩寺大橋に到着

橋の上からの眺め、いい景色です。

遠く見える白いなだらかな斜面を持つ山が月山

春のみちのくは、街道沿いのレンゲやタンポポがきれい

有名な観光地へ行かなくても

町はずれを歩くだけで、

十分観光になりますね。

また山登りだ。

坂道を上り

最初に現れたのが 善蔵坊と呼ばれる施設

慈恩寺には、本堂の他に

修験の場所として、

●●院と呼ばれる施設が3つ

●●坊と呼ばれる場所が17か所あるそうです。

●●坊はかつては48あったそうで、

僧侶たちがそれぞれの場所で、見張りをしたり、役割が与えられていて

企業でいえば、●●株式会社の●●センターとか●●課みたいなものだと解釈していますが、

慈恩寺の規模、勢力の強さを伺い知ることができます。。

こちらは3院の一つ 最上院

本堂へ向かいましょう

さらに階段を上ります。

慈恩寺の山門

月の初めに、境内に音が響き渡る舞楽奏上などのイベントがあるそうですが、

特に何もない土曜日ということで、

静寂の中、門をくぐりました。

慈恩寺の山門は1736年に築造されたもので、

県の指定有形文化財

イベントも一度見てみたいですね。

そのときは楽屋で使われるとのことでした。

本堂は1618年、当時のお殿様 最上氏が築造したもので

こちらは国の重要文化財です。

慈恩寺は奈良時代、724年に行基が開山場所としてこの地を選び

都に帰り聖武天皇の勅命をもらい、

746年に寺院が開基されたと伝えられています。

奈良時代と言えば、畿内で地震が連発し、世の不安を治めるため

奈良では大仏が造られ、全国に国分寺が設置されていた時代。

東北地方も火山だらけで地震の多い場所だけに

天災やらいろいろあったかもしれません。

天台大師堂

ただし、奈良時代の寺の建て方と違うので、

創設されたのは平安中期の10世紀との説もあるようです。

慈恩寺は歴史的に非常に奥が深く、

素人が知ったかぶりで語れるようなお寺ではないです。

平安時代の荘園の地頭や、戦国大名、明治政府

時代時代の権力者の庇護を受けあるいは翻弄されながら

独特の宗派、慈恩宗として発展

釈迦堂

ここが本山になっているということ。

御本尊が弥勒菩薩だけではなく全部で5神あり、

各宗派仲良くしましょうというスタンスがユニークです。

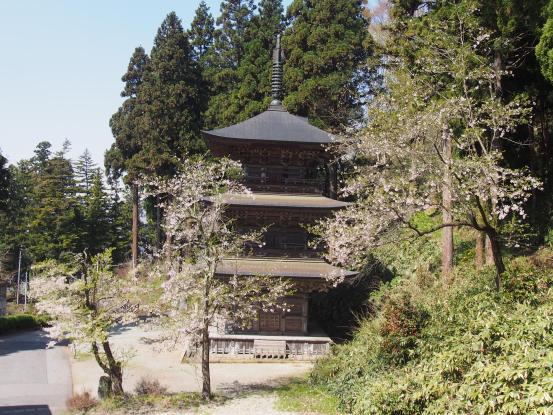

三重塔

仏像を拝みたかったのですが、

先を急がねばならないので

時間をかけての参詣は次回にしました。

現在は舗装された道路が走り、

敷地の中に今風の住宅も見られますが、

かつては山の中の秘境のような場所だったんでしょうね。

不動堂

3院の一つ宝蔵院の表門へ上る階段

造りは室町様式

門には江戸初期の修験僧の護摩札が多く貼られていたそうです。

県の指定文化財

宝蔵院

東に隣接する子安地蔵尊

階段の上の丸い座布団のような石は、

「男はつらいよ」シリーズ第16作のロケで

渥美清がこの石の上に座り、

しばらく景色を眺めていたことから

「寅さんの腰かけ石」という名前がついているそうです。

ロケがあったのは1975年

寅さんが座ってから、40年後の景色はこうなっています。

子安地蔵尊

奥にある、華蔵院

最上院が天台宗側、宝蔵院、華蔵院が真言宗側

なんかおもしろいですね。

テーマパークみたいなお寺だったのかもしれませんね。

さて、羽前高松駅に着いたのが9時3分

次の列車は10時28分、さらにその次が12時53分

最終目的地の天童へは、

寒河江から天童市の市バスで行くと早いということを知り

時刻表を観たら、寒河江駅バスセンター発13時となっています。

12時53分羽前高松発の列車が寒河江に到着するのが12時59分

えーーーー間に合わないよ。

2時間に1本しかないバスと、2時間に一本の列車の接続で

一分しか余裕がないなんて!!

そんなご無体なぁ~

絶対に間に合わない。

太川陽介の苦労がよくわかりました。

もっとも北山形で奥羽本線に乗り換えればいいのですが

これまた、つながりが微妙なんです。

そこで、10時28分に乗り、

13時のバスまで寒河江をぶらつくことにし

急いで下山しました。

白い花がきれいですよね。

プラムの畑です。

知ってました?

再び、寒河江川を渡り

10時28分 羽前高松発 山形行き

先ほど下車した列車の

次の便に乗りました。

左沢 楯山公園 [旅行]

山形駅から、

フルーツライン左沢線、7時4分発

左沢行き列車に乗りました。

単線なので、2両編成かなと思い、

プラットホームのどの辺りで待てばいいのかわからずキョロキョロ

地元のJKに伺ったら、ホーム全部止まるから大丈夫」だと

この列車6両編成、意外に長い

しかし、6両で走るのは寒河江までで、

4両は寒河江で切り離され、

山形行きの通勤・通学列車に変身し、引き返してしまうシステム。

左沢まで行くには、前の2両に乗らないといけないということが判明。

で、一番前の車両に乗りこんで出発

列車のフロントから車窓を眺められるので、

ニワカ鉄ちゃんと化し、車窓をカシャリカシャリと撮影。

この路線のハイライトは、最上川を渡る鉄橋です。

明治時代に建設された、全錬鉄製ワーラントレス橋という

詳しくは知りませんが、貴重な文化遺産だそうで、

確かに渡っている間、異空間にいる感じがしないでもない。

列車が寒河江に入り、線路が左にカーブすると

雪を被った山が見えてきます。

肉まんの上の方だけ出ているような、なだらかなスロープの月さん

ごつごつした感じの葉山、車窓がきれい!

二つの山は、寒河江駅からよく見えます。

あと1週間早ければ、満開の桜を満喫できたのかもしれませんが

ちょうど散っている時期でしたね。

しかし、場所によっては、まだ残っていました。

8時前に、終点左沢駅に到着。

ここから、1.5kmほど歩いた場所が、今回の目的地です。

土曜日の早朝ということもあるでしょうが、

それにしても駅前がさびしいです。

お店もない、さびしい線路際の道を北東へ向かってテクテク歩くと、

細い田舎道から、急な山道に入ります。

敢えて一気に山頂へ行く近道を選択しましたが、

夜行バスで睡眠が不十分だったせいか、

腿の筋肉にギシギシ負担がかかる。

本日、最初のメニューなのに、

ここで足を傷めては元も子もない。

休みながら、無理をせず、上ること約10分

見えてきたぜ

冒頭の写真の景色は、

ここ大江町の楯山公園からの眺めです。

いやぁ~ 絶景!絶景!

下の写真をクリックし、大きな写真で見てくださいな。↓

ここ、大江町 楯山公園の真下で

北上していた、最上川の流れがヘアピンカーブを描き

南へと方向を変える。

遠くに蔵王が望めるのですが、

霞がかかりぼんやり見えている状態でした。

ところで、「左沢」という駅名。

東京の人間で読める人はは1%以下ではないかと思います。

有名な難読駅でして、

「あてらざわ」と読みます。

なぜ「左」と書いて「あてら」なのか?

大江町史編纂委員会の解説によれば

かつて寒河江の領主だった大江氏が、近郊の長岡山に登って西の方を見たとき

平の山の左に見える山谷を「あちらの沢」とよんだことが地名の由来・・・

と伝えられているとのことですが、諸説あるようです。

ちなみに「右沢」は何と読むか?

あちら じゃなないからこちら、

こてらざわ? 惜しい!

かてらざわ だそうです。

ということで、

次の目的地へと向かいます。